> Sie befinden sich hier:

Panorama-Aufnahme Wegberg mit Burg Wegberg, Forum, Wegberger Mühle, Rathaus und Pfarrkirche St. Peter & Paul, Foto: Heinen

News & Views 2024

Sprache & Alltagskultur

Aktuelles - Termine - Neuigkeiten

Dezember 2024

Info - 06.12.2024 - Gesellschaft für deutsche Sprache - Pressemitteilungen

Wörter des Jahres 2024

Das Wort des Jahres 2024 ist Ampel-Aus. Diese Entscheidung traf eine Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden. Das sich seit Langem andeutende Ende der Ampelkoalition – schon 2023 war Ampelzoff unter den Wörtern des Jahres – sorgte für einen Paukenschlag, der sogar den zeitgleich bekannt gewordenen Ausgang der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl übertönte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entließ am 6. November Finanzminister Christian Lindner (FDP) wegen unüberbrückbarer Differenzen in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik; fast alle übrigen Kabinettsmitglieder der FDP erklärten daraufhin ihren Rücktritt. – Sprachlich interessant ist an dem Wort Ampel-Aus die Alliteration (beide Wortbestandteile beginnen mit einem A) sowie die Tatsache, dass die Präposition aus hier als Substantiv (»Hauptwort«) erscheint. Das Wortbildungsmuster ist keineswegs neu: Ehe-Aus, Beziehungs-Aus, Liebes-Aus usw. kennt man aus der Regenbogenpresse; Jamaika-Aus war das Wort des Jahres 2017. Damals hatte FDP-Chef Christian Lindner die schwarz-gelb-grünen Koalitionsverhandlungen mit dem Satz »Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren« platzen lassen.

> Weiterlesen: Pressemitteilungen

Adventskalender 2024 - LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

Ernährung in der Weihnachtszeit Foto: Katrin Bauer, LVR-ILR > mehr: Bitte Foto anklicken

Ernährung in der Weihnachtszeit Foto: Katrin Bauer, LVR-ILR > mehr: Bitte Foto anklicken

Oktober 2024

Info - 31.10.2024 - LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

Zweite Fragerunde in Sprachapp PALAVA

Am 31.10.2024 geht die zweite Fragerunde in PALAVA los: Wieder einmal sind Sie gefragt - wie nennen Sie den Gegenstand, den man auf das Kassenband legt, um den eigenen Einkauf von anderen abzugrenzen? Oder kennen Sie die Redensart "der Lorenz knallt"?

Für die Teilnahme ist es nicht notwendig, schon bei der ersten Runde mitgemacht zu haben. Mehr Informationen zur App finden Sie hier: PALAVA - Wie spricht NRW?

September 2024

Termin - 24.09.2024, 17:30 Uhr - Filmpremiere

> Info - LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

"Eine Ära geht zu Ende. Produktion und Vertrieb von Briketts in Frechen-Wachtberg"

> Weitere Informationen auf der Website des LVR-ILR

Termin - Sonntag, 1. September 2024, 11:00 - 18:00 Uhr

> Info - LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

Europäischer Tag der jüdischen Kultur zum 15. Mal im LVR-KULTURHAUS Landsynagoge Rödingen - Motto: Familie

> Weitere Informationen auf der Website des LVR-ILR

April 2024

Termin - 25.04.2024 - Rhein-Kreis Neuss · Der Landrat - Einladung zur Zonser Hörspielpreisverleihung - Internationales Mundart-Archiv 20:00 Uhr

Der Zonser Hörspielpreis

Das Internationale Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ veranstaltet vom 10. bis 12. Mai die Zonser Hörspieltage. Hier werden neue Hörspielproduktionen vorgestellt, die mit Mundart oder Regiolekten gestaltet sind. Sie stehen im Wettbewerb um die Zonser Hörspielpreise.

Höhepunkt der Zonser Hörspieltage ist die Preisverleihung mit der Bekanntgabe der drei besten Hörspiele und der Prämierung des Siegerhörspiels. Der Zonser Hörspielpreis wird von der Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss vergeben.

> Um Anmeldung wird gebeten:

> E-Mail: achim.thyssen@rhein-kreis-neuss.de, Tel.: 02133 -530210

> weitere Infos über das Internationale Mundartarchiv

März 2024

Info - 28.03.2024 - Rheinische Post - Kolumne Rheinische Lösung

Jedöns und Co.

Das Rheinische kennt Wörter für alles

Meinung · Jedöns, Dingens, Knös: Das kann vieles bedeuten – niederrheinisch flexibel. Eine kleine Einführung in die Multifunktionswörter aus Dingeskerke.

Von Horst Thoren

Das gibt es wohl nur im Rheinischen: Multifunktionswörter, mit denen sich fast alles bezeichnen lässt. Allerdings braucht es ein geschultes Verständnis dafür, was denn gemeint ist. Beispiel gefällig? „Gib mal das Dingsda!“ kann nur aus der Situation heraus verstanden werden. Was denn? Beim Heimwerker womöglich der Hammer, in der Küche de Pann, im Garten de Schöpp. Das Ding ist universell einsetzbar.

> zur Kolumne Rheinische Lösung

Termin - Sonntag, 10. März 2024, 15.00 Uhr - LVR-Landsynagoge Rödingen

Geschichte jüdischer Frauen in Köln

Vortrag von Irene Franken zum Internationalen Frauentag 2024

Irene Franken porträtiert in ihrem Vortrag unter anderem die Unternehmerin Therese Oppenheim, die Kunstsammlerin Henriette Hertz, Flora Tietz, mit ihrem Ehemann Leonhard Geschäftspartnerin bei der Gründung der Kaufhaus-Kette Tietz, sowie die Frauenrechtlerin Klara Caro. Anhand ihrer Biografien erzählt sie eine Geschichte Kölns aus jüdischer und weiblicher Perspektive, aber auch ganz persönliche Geschichten von Emanzipation und Teilhabe, von Ausgrenzung und Verfolgung.

> Weitere Infos: LVR-Pressemeldungen

Februar 2024

... im Februar 2024 bei Dat Porta:l des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte entdeckt:

unter > Namen: Müsch

... mit einem speziellen Gruß an unseren Mundart-Künstler Manni Müchen, dessen Familienname vermutlich auch auf

Müsch zurückgeht. Hören und sehen Sie auch seine Beiträge auf der Website unter Oss Platt, datt es enn schönne Schproak.

Wie unterscheidet man Menschen mit gleichem Rufnamen voneinander? Eventuell anhand ihrer Größe…

Trifft man auf Menschen, die einen identischen Rufnamen tragen, versucht man sie oft sprachlich voneinander zu unterscheiden. Diese Art der Benennung wendete man auch um das 12. Jahrhundert an, als plötzlich die Bevölkerung anwuchs und immer mehr Menschen in die großen Städte zogen, sodass häufig Personen gleichen Namens aufeinander trafen. Sogenannte Beinamen – nach dem Rufnamen des Vaters oder der Mutter, dem Wohnort oder der Herkunft eines Menschen, seiner Wohnstätte, seinem Beruf oder aber einer persönlichen Eigenart - dienten dann als Grundlage unserer heutigen Familiennamen.

Der Familienname Müsch, dessen Trägerinnen und Träger vor allem im Rheinland bei Essen, im Rhein-Kreis Neuss, in Mönchengladbach, im Rhein-Erft-Kreis, in Köln sowie im Kreis Euskirchen zu finden sind, geht dabei auf eine körperliche Eigenheit des Menschen zurück. In den Dialekten des Rheinlandes ist Müsch(e) in unterschiedlichen Lautvarianten mit der Bedeutung ‚Spatz, Sperling‘ belegt (RhWB, Band 5, Sp. 1437). Was hat nun eine Vogelspezies mit einem physischen Charakteristikum einer Person zu tun? Nun, kleine Menschen werden oft mit Wörtern bezeichnet, die in einer sachlichen Beziehung zu ihrer Körpergröße stehen – bekannt sind wohl vielfach Beispiele wie Maus oder Mücke. Und auch der Spatz oder Sperling dient, zumindest in seiner mundartlichen Form Müsch, als Bezeichnung für kleine Menschen – die Größe des Vogels wurde demnach sinnbildlich als Beschreibung der Körpergröße auf die Person übertragen. Müsch hat seinen Ursprung im vulgärlateinischen Wort muscio, welches wiederum auf musca ‚Fliege‘ zurückgeht. Vielfach hat Müsch (in den unterschiedlichen Laut- und Schreibvarianten) heute die Bedeutung ‚kleiner Vogel im Allgemeinen‘ angenommen; auch im Niederländischen dient das Wort mus zur Bezeichnung des ‚Spatz, Sperling‘.

Text: Sarah Puckert

> mehr aus Dat Porta:l zum Thema Namen

Termin - Sonntag, 04. Februar 2024, 15.00 Uhr - LVR-Landsynagoge Rödingen

Der Mantel - weit mehr als nur ein Kleidungsstück

Besuch der bebilderten Lesung mit Brigitte Jünger

Zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“

Im Dorf Rödingen, Gemeinde Titz, gibt es zwei einzigartige Gebäude zu entdecken: das frühere Wohnhaus der jüdischen Familie Ullmann und im Hinterhof die ehemalige Synagoge der kleinen Landgemeinde. Foto: LVR

Im Dorf Rödingen, Gemeinde Titz, gibt es zwei einzigartige Gebäude zu entdecken: das frühere Wohnhaus der jüdischen Familie Ullmann und im Hinterhof die ehemalige Synagoge der kleinen Landgemeinde. Foto: LVR

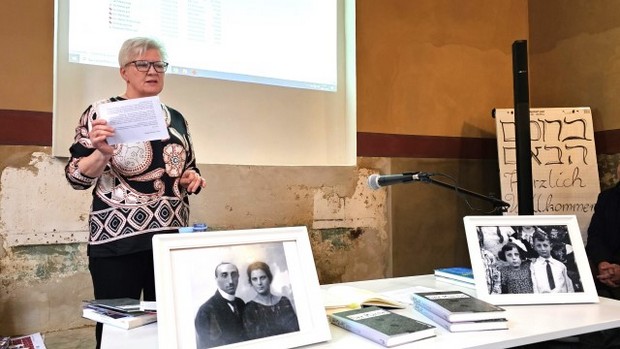

Monika Grübel, Leiterin LVR-KULTURHAUS Landsynagoge Rödingen (stehend, links), begrüßte die zahlreichen Gäste, die zur Lesung von Brigitte Jünger (sitzend, Bildmitte), erschienen waren. Foto: Hubert Rütten

Brigitte Jünger bei ihrem Vortrag am 04.03.2024 in Rödingen, Foto: H.-J. Heinen,

Brigitte Jünger bei ihrem Vortrag am 04.03.2024 in Rödingen, Foto: H.-J. Heinen,im Vordergrund: Fotos der Eheleute Stock und deren Kinder Susi und Wolfgang

Agnes Stielow aus Stommeln mit dem Original-Mantel von Jenny Stock aus dem Jahr 1942, Foto: Brigitte Jünger

Brigitte Jünger bei ihrem Vortrag am 04.03.2024 in Rödingen, Foto: H.-J. Heinen,

im Vordergrund: Foto der Eheleute Stock

im Vordergrund: Foto der Eheleute Stock

Rückblicke

2023:

> Weitere Informationen zum LVR-KULTURHAUS Landsynagoge Rödingen:

> siehe Flyer_2017-deutsch (PDF)

Januar 2024

... nach wie vor aktuell aus 2023:

10.10.2023 - 10:10 Uhr (fast 'ne Schnapszahl!?)

Mail vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

Mithilfe bei NRW-Sprach-App gesucht

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvorstände,

im Juni ist die App „PALAVA – Wie spricht NRW?“ online gegangen. Es handelt sich um eine mobile App fürs Smartphone, mit der Sprachdaten zur alltäglichen Sprache der Menschen in NRW erhoben werden. Erstellt wurde die App von den Landschaftsverbänden LVR und LWL.

Über die Aufnahme-Funktion des Smartphones können die Benutzer*innen zu unterschiedlichen, abwechslungsreichen Fragen Sprachaufnahmen machen. Eingesprochene Ergebnisse sind direkt für alle Interessierte auf einer sprechenden Sprachkarte zu hören. Zusätzlich werden die Sprachforscher*innen die ausgewerteten Ergebnisse in Form von Karten und Texten in der App sowie auf entsprechenden Plattformen (u.a. dat-portal.lvr.de) für die interessierte Öffentlichkeit präsentieren. Zweck von PALAVA ist es, mehr Wissen zur sprachlichen Vielfalt von Nordrhein-Westfalen zu erhalten.

Auf den bisher erstellten Karten zeigen sich leider noch „weiße Flecken“. Hier kommen Sie ins Spiel! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Aufruf zur Mitarbeit an der PALAVA-App in Ihrem Verein teilen würden, so dass zukünftig auch für Ihre Region Sprachdaten vorliegen, die uns bei der Erforschung von Nordrhein-Westfalens regionaler Sprache helfen. Die App steht in allen gängigen App-Stores zum Download bereit. ... Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Hilfe!

Auf den bisher erstellten Karten zeigen sich leider noch „weiße Flecken“. Hier kommen Sie ins Spiel! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Aufruf zur Mitarbeit an der PALAVA-App in Ihrem Verein teilen würden, so dass zukünftig auch für Ihre Region Sprachdaten vorliegen, die uns bei der Erforschung von Nordrhein-Westfalens regionaler Sprache helfen. Die App steht in allen gängigen App-Stores zum Download bereit. ... Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Hilfe!Mit freundlichen Grüßen

das ILR-Sprachteam

Historischer Verein Wegberg e.V. - 2024 - Letzte Änderung: 21.01.2024